Einspielen und pflegen

Eine neue Holzblockflöte muss eingespielt werden.

Geben Sie Ihrem Instrument Zeit, sich an die beim Spielen auftretende Feuchtigkeit und Wärme zu gewöhnen. In dieser Zeit können Sie sich mit den Besonderheiten Ihrer Blockflöte vertraut machen.

Spielen Sie in den ersten drei bis vier Wochen täglich – aber nicht länger als 20 Minuten. Bevorzugen Sie ruhige Passagen. Erforschen Sie jeden einzelnen Ton: Wie klingt er am schönsten?

Experimentieren Sie mit dynamischen Spielarten. Suchen Sie Grenzen, aber strapazieren Sie Ihre Flöte besonders in den hohen Lagen nicht zu stark.

Ältere Blockflöten, die längere Zeit ungespielt geruht haben, müssen erneut eingespielt werden.

Blockflöten mit Kunststoffkopf sind sofort uneingeschränkt spielbereit.

Holz ist ein lebendiger Werkstoff: Deshalb wird der Windkanal vom Flötenbauer vorsorglich etwas weiter ausgearbeitet, damit während der Einspielphase die Blockbahn geringfügig aufquellen kann. Es kann jedoch vorkommen, dass der Block vor allem bei größerer Beanspruchung mehr als erwartet arbeitet und sich Anspracheprobleme oder „Heiserkeit” einstellen. In diesem Fall hilft eine einfache Korrektur des Blockes in unserer Blockflötenklinik.

Wärmen Sie das Instrument vor, besonders in der kalten Jahreszeit: z. B. unter dem Arm oder in der Hosentasche. Sie beugen dadurch verstärkter Kondenswasserbildung und somit Heiserkeit und Anspracheproblemen vor.

Trocknen Sie die Flötenteile nach dem Spiel sorgfältig aus. Hierfür eignet sich eine Wischerstange mit einem nicht fusselnden Baumwolltuch. Vergessen Sie nicht, das angesammelte Kondenswasser auszublasen.

Hierzu verschließen Sie den Flötenkopf am Zapfenende mit der flachen Hand und blasen den Windkanal von der Labiumseite her kräftig durch.

Vorsicht: Viele Spieler blasen den Windkanal durch, indem sie den Finger auf das Labium legen. Auf keinen Fall darf das Labium dabei mit dem Fingernagel in Berührung kommen, weil dadurch seine empfindliche Kante beschädigt werden kann!

Lassen Sie Ihre Flöte offen an der Luft nachtrocknen. Dafür sollten Sie das Instrument nicht zusammengesteckt lassen, denn so können Verformungen oder gar Risse an den Zapfenverbindungen entstehen!

Blockflöten, die nicht genügend nachtrocknen können, neigen zu Schimmelbildung!

Schützen Sie Ihre Flöte vor größeren Temperaturschwankungen, die zu Spannungsrissen führen können. Vermeiden Sie Hitzeeinwirkung, zum Beispiel im Auto oder auf dem Fensterbrett, denn das zur Imprägnierung verwendete Paraffin könnte ausschmelzen.

Hin und wieder sollten Sie Ihre Blockflöte reinigen: Mit einem feuchten Tuch abwischen, eventuell mit einem Tropfen Spülmittel. Vor allem im Bereich des Schnabels setzen sich meist Gebrauchsspuren ab, die sich so entfernen lassen. Der Windkanal kann mit Hilfe einer Vogelfeder vorsichtig gereinigt werden.

Kunststoffblockflöten sind nur mit lauwarmen Wasser zu reinigen.

Die Zapfenverbindungen Ihrer Holzblockflöte brauchen Pflege, damit sie immer elastisch und leicht gängig bleiben. Hierzu nehmen Sie das jedem Instrument beiliegende Zapfenfett, das nur sparsam aufgetragen wird. Bitte entfernen Sie überschüssige Fettreste, damit sie sich nicht etwa an den Tonlochrändern festsetzen. Drehen Sie schwer gängige Zapfenverbindungen immer nur in eine Richtung. Dann geht es leichter!

Blockflöten mit Klappen brauchen besondere Aufmerksamkeit: Fassen Sie beim Auseinander- oder Zusammendrehen Ihre Blockflöte immer am Flötenkorpus oberhalb oder unterhalb der Klappe an, um den Klappenmechanismus nicht zu verbiegen. Wenn eine Klappe nicht mehr leichtgängig und geräuschlos läuft, braucht sie vielleicht einen Tropfen Öl, den Sie zwischen die Scharniere geben. Als hochwertiges Pflegemittel empfehlen wir ein dickflüssiges, synthetisches Spezialöl, wie das Hetman Nr.6 Heavy Slide Stimmzugöl. Es gewährleistet die Mobilität und eine geräuscharme Funktion der Klappenmechanik.

Anti-Kondens (Best.-Nr. 6138) ist eine Mischung aus Bio-Spülmittel und Wasser. Es entspannt die Oberfläche störender Wassertröpfchen im Windkanal, die so zu einem flachen Feuchtigkeitsfilm verlaufen. Anti-Kondens ist ein wirksames Hilfsmittel gegen Heiserkeit der Blockflöte, die durch Tröpfchenbildung im Windkanal verursacht wird.

Unser Pflegeset (Best.-Nr. 6132) enthält alles, was Sie zur Pflege Ihrer Holzblockflöte brauchen, inklusive ausführlicher Pflegeanleitung.

Ölen – genau erklärt

Einige Holzblockflöten müssen in gewissen Zeitabständen geölt werden, um vor der beim Spielen entstehenden Feuchtigkeit geschützt zu sein. Hierdurch bleiben Klang und Ansprache in voller Schönheit erhalten. Anderenfalls laugt das Holz aus, die Oberflächen im Bereich der Innenbohrung werden rau, und es könnten beim Quellen und Trocknen sogar Risse oderMaßveränderungen entstehen.

Einige Holzblockflöten müssen in gewissen Zeitabständen geölt werden, um vor der beim Spielen entstehenden Feuchtigkeit geschützt zu sein. Hierdurch bleiben Klang und Ansprache in voller Schönheit erhalten. Anderenfalls laugt das Holz aus, die Oberflächen im Bereich der Innenbohrung werden rau, und es könnten beim Quellen und Trocknen sogar Risse oderMaßveränderungen entstehen.

Die Häufigkeit des Ölens hängt von der Holzart und der Beanspruchung des Instrumentes ab, denn die vom Blockflötenbauer vorgenommene Imprägnierung verbraucht sich im Bereich der Holzoberflächen durch die im Instrument auftretende Feuchtigkeit. In der Regel sollte man zwei- bis dreimal im Jahr ölen. Beobachten Sie Ihr Instrument: Beginnt das Holz, in der Innenbohrung matt und grau zu werden, benötigt es Öl. Glänzt es dagegen leicht fettig, dann ist es noch gut versorgt.

Leinöl ist das traditionelle Holzbläser-Öl. Es härtet zu einem glatten, feinen Film aus, der Ihre Flöte besonders gut gegen Feuchtigkeitseinflüsse schützt, und wäscht sich nicht so schnell wieder aus, wie zum Beispiel das dünnflüssigere Mandelöl.

Achtung: Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden!

Lassen Sie deshalb Tücher, die Sie zum Ölen verwendet haben, ausgebreitet an der Luft trocknen. Wenn das Öl ausgehärtet ist, können Sie die Lappen in den Hausmüll geben.

Block und Windkanal dürfen nicht mit Öl in Berührung kommen! Dies ist die wichtigste Grundregel, die unbedingt beachtet werden muss. Das Öl hat die Aufgabe, das Holz durch seine Wasser abstoßende Wirkung zu schützen. Im Bereich von Block und Windkanal ist dies jedoch unerwünscht: Der Block soll in der Lage sein, das Kondenswasser aufzusaugen. Hier würde Öl zu störender Tröpfchenbildung und somit zu Heiserkeit führen. Deshalb wird das Kopfstück beim Ölen stets aufrecht gehalten, damit kein Öl aus der Innenbohrung an die Stirnfläche des Blocks fließen kann. Blöcke aus Synpor dürfen in keiner Weise mit Öl in Berührung kommen.

Das Mollenhauer-Pflegeset (Best.-Nr. 6132) enthält u.a. folgende Materialien, die Sie zum Ölen Ihrer Blockflöte benötigen: Blockflötenöl, Antikondens, Wischerbürste, Kunststoffwischerstange, Holzwischerstange, Kleiner Pinsel, Pfeifenputzer, Fettstift. Zusätzlich brauchen Sie: ein kleines Baumwolltuch (saugfähig, aber nicht fusselnd!), eine Unterlage zum Ablegen der geölten Flötenteile.

Ölen in vier Schritten

1. Schritt: Instrument vorbereiten

Nur ein völlig trockenes Instrument wird geölt, damit das Öl wirklich in alle Poren eindringen kann und nicht etwa vorhandene Restfeuchtigkeit im Holz einschließt. Das bedeutet, dass Sie Ihre Flöte mindestens 12 Stunden vor dem Ölen nicht mehr spielen sollten.

Blockflötenklappen müssen geschützt werden, denn weder die Polster noch die Mechanik selbst dürfen mit dem Öl in Berührung kommen. Die verwendeten pflanzlichen Öle härten aus und würden die Beweglichkeit der Klappe beeinträchtigen. Deshalb schieben Sie ein zusammengefaltetes Stück Frischhaltefolie zwischen Tonloch und Klappenpolster, damit kein Öl aus der Bohrung heraus an die Klappe dringen kann. Die Flötenteile stets so halten, dass die Klappen nach oben schauen!

2. Schritt: Flötenteile ölen

Mittelstück und Fuß werden mit Hilfe des Wischerstabes und eines

ölgetränkten kleinen  Baumwolltuches (nicht fusselnd!) oder eines Stückes Küchenkrepp innen gründlich eingeölt und zum Einziehen abgelegt.

Baumwolltuches (nicht fusselnd!) oder eines Stückes Küchenkrepp innen gründlich eingeölt und zum Einziehen abgelegt.

Flötenteile mit Klappen werden dabei so ausgerichtet, dass sie mit den Klappen nach oben liegen.

Der Flötenkopf erfordert besondere Sorgfalt: Das Kopfstück mit dem Schnabel nach oben halten, damit kein Öl in Richtung Block fließen kann. Den Wischerstab mit dem Tuch nun von unten in die Innenbohrung der Flöte einführen und mit leichten Drehungen bis kurz vor den Block schieben. Dabei durch die Aufschnittöffnung („Fenster”) beobachten, damit kein Öl an die Stirnfläche des Blockes gelangt!

Das Labium wird mit dem kleinen Pinsel eingeölt, ohne den Block zu berühren. Bei größeren Instrumenten können auch die Seitenwände (Schenkel) des Fensters geölt werden – bei kleineren (Sopranino, Sopran) sollte man davon absehen, damit kein Öl in den Windkanalbereich kriechen kann. Die Rückseite des Schnabels kann zur Auffrischung des Holzes mit einem winzigen Tropfen Öl eingerieben werden, nachdem man ihn von Verschmutzungen gereinigt hat.

Geölte Blockflöten werden von außen mit einem leicht öligen Lappen abgerieben: Dadurch lebt die Maserung wieder auf, selbst kleine Kratzer und Gebrauchsspuren verschwinden.

Lackierte Flöten werden von außen nicht geölt. Von innen dürfen Sie geölt werden, jedoch vorsichtig und nicht zu feucht.

3. Schritt: Öl einwirken lassen

Lassen Sie das Instrument mindestens 10 Stunden ruhen. Hierzu muss das Kopfstück senkrecht aufgestellt werden, damit kein Öl zum Block läuft.

4. Schritt: Restliches Öl abwischen

Entfernen Sie überschüssiges Öl, indem Sie alle Flötenteile mit einem sauberen Tuch gründlich trocken reiben. Dieser Arbeitsschritt darf auf keinen Fall ausgelassen werden, denn überschüssiges Öl kann zu einem ranzigen, klebrigen Film verharzen, der sich nur sehr schwer wieder entfernen lässt.

Trocknen Sie die Tonlöcher mit Hilfe eines Pfeifenputzers, denn Öl, das hier stehen bleibt, kann die Stimmung Ihrer Blockflöte nachteilig beeinflussen.

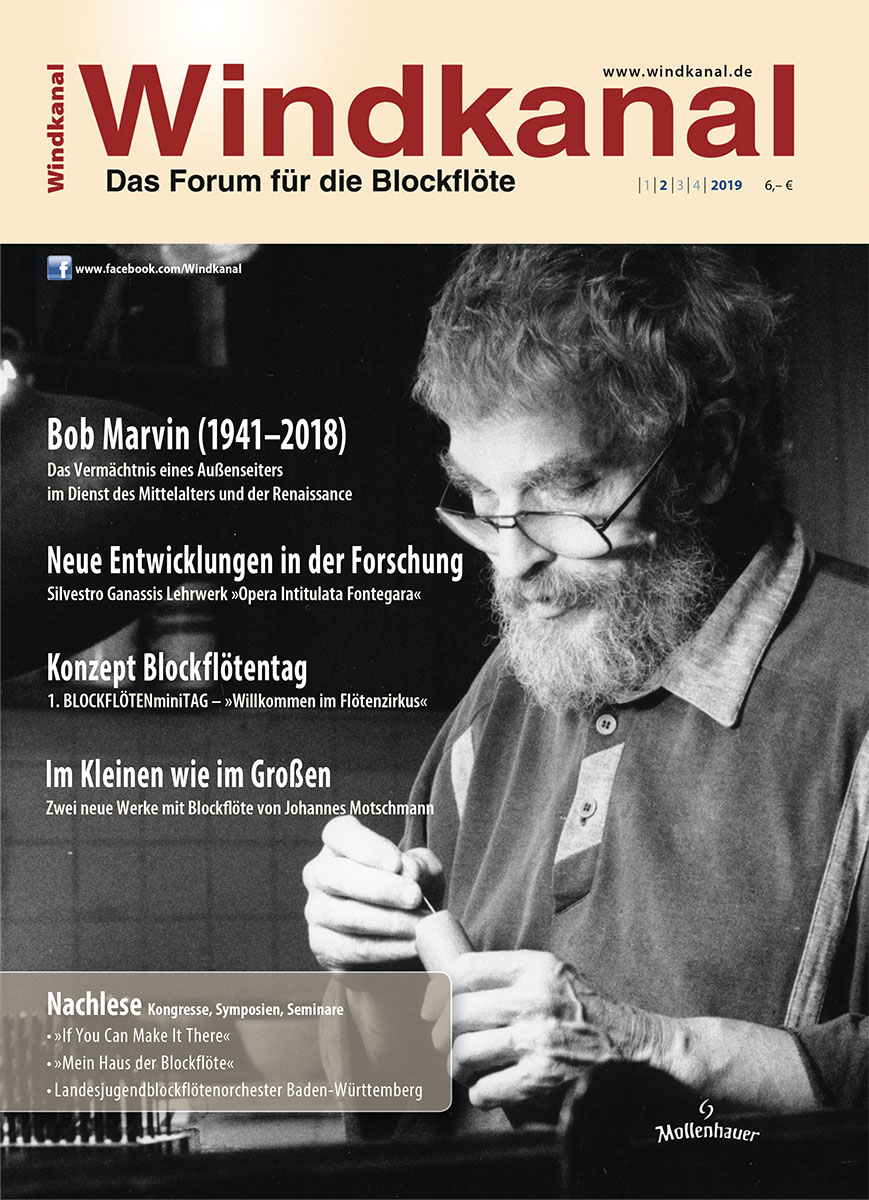

Siehe auch Artikel aus dem Windkanal 2000-4: »Eine ölige Sache« Ölen oder nicht ölen – das ist hier die Frage.

Eine ölige Sache

Antikondens: Erste Hilfe bei Heiserkeit

Blockflötenheiserkeit kann durch Kondenswasser-Tröpfchen im Windkanal entstehen.

Das MOLLENHAUER-Antikondens (Best.-Nr. 6138) besteht aus einer Mischung aus Wasser und Bio-Spülmittel, das die Oberflächenspannung des Kondenswassers reduziert: So bildet es keine störenden Tröpfchen mehr, sondern fließt als glatter Film ab. Träufeln Sie das Antikondens am besten von unten in den Windkanalausgang, so dass es sich auf Block- und Kanaloberbahn verteilen kann. Anschließend blasen Sie kräftig in die Aufschnittöffnung und decken dabei die Kopfbohrung am unteren Ende luftdicht ab: Überschüssiges Antikondens wird so heraus geblasen und kann am Windkanaleingang abgewischt werden.

Um Tröpfchenheiserkeit vorzubeugen, sollte der Flötenkopf vor dem Spielen gut vorgewärmt werden (am Körper tragen). Falls die Flöte nach der Einspielzeit hartnäckig zu Heiserkeit neigt, ist möglicherweise der Block zu hoch gequollen. Hier hilft ein Check in unserer Blockflötenklinik.

Holzarten für Blockflöten

Klangreichtum aus edlen Hölzern

Maßgebend für den Klang einer Blockflöte ist in erster Linie die Bauweise, das Instrumentenkonzept. Doch auch durch die Holzart wird der Klang des Instruments beeinflusst. Die Frage nach dem „besten Holz” ist eine Angelegenheit der individuellen Klangvorstellung, des Einsatzbereiches des Instrumentes und der Spielgewohnheiten.

Für das solistische Musizieren bieten sich kernige, elegante, obertonreiche Holzarten an, die sich gegenüber anderen Instrumenten gut durchsetzen.

Im Blockflötenensemble ist das klangliche Verschmelzen der Einzelstimmen wichtig: Hier werden weiche, füllige Instrumente bevorzugt, die sich leicht mischen.

Für Blockflöten, die besonders leicht in der Hand liegen sollen, ist Olive oder Castello-Buchsbaum sehr empfehlenswert.

Andere Spieler wiederum möchten gerne „etwas in der Hand haben”. Sie greifen eher zu den schwereren Hölzern, wie Grenadill oder Palisander.

Zur Wahl stehen europäische und überseeische Hölzer – sorgsam ausgewählt, gelagert und getrocknet.

Birnbaum

warm, grundtönig

spez. Gew. 0,65

Palisander

kernig, ausgewogen kräftig

spez. Gew. 1,05

Castello-Buchs

warm und hell

spez. Gew. 0,80

Olive

füllig, offen

spez. Gew. 0,85

Grenadill

tragfähig, elegant

spez. Gew. 1,2

Rosenholz

füllig, grundtönig

spez. Gew. 0,95

Kirschbaum

sehr leicht, hell und mischungsfähig

spez. Gew. 0,61

Ahorn

weich und leicht

spez. Gew. 0,63

Pflaume

kernig, feine Struktur

spez. Gew. 0,79

Satinwood

kernig, feine Struktur

spez. Gew. 0,79

Bauweisen der Epochen

Blockflötisten können heute aus einem Instrumentenangebot auswählen, das den reichen Wissensschatz verschiedenster Epochen widerspiegelt.

Renaissance- und Frühbarockblockflöten (1)

erkennt man an ihrer weiten, zylindrischen Innenbohrung und den relativ großen Tonlöchern. Die Außenform ist meist schlicht, mit sparsamen Verzierungen, wie wir sie zum Beispiel bei Hieronymus F. Kynseker (1636–1686, Nürnberg) finden. Charakteristisch für diesen Blockflötentyp ist der kräftige Klang vor allem in der Tiefe, der sich im Zusammenspiel gut mischt: Schließlich stand in diesen Epochen eher das Zusammenspiel als das solistische Spiel im Vordergrund.

Barockblockflöten (2)

sind durch eine komplizierte, unregelmäßig konische Innenbohrung und eher kleine Tonlöcher gekennzeichnet. Die Außenform der dreiteilig gegliederten Instrumente ist mit kunstvoll gedrechselten Ringen verziert, zum Beispiel bei den berühmten Blockflöten von Jacob Denner (1681–1735). Durch das ausgeklügelte Zusammenspiel aller baulichen Faktoren besitzen sie alles, was sie für die hochvirtuose Literatur der Barockzeit brauchen: schnelle, brillante Ansprache und Wendigkeit im Tonraum von über zwei Oktaven sowie Ausdruckskraft und ein ausgeglichenes Klangbild über alle Register.

Harmonische Blockflöten (3)

gehen mit ihren innovativen Baukonzepten über historische Vorbilder hinaus. Durch eine leicht konische Innenbohrung, durch die Verlängerung des Instrumentes mit Klappenmechanik gewinnen sie völlig neue klangliche Möglichkeiten und einen enorm erweiterten Tonumfang bis in die dritte Oktave hinein. Unsere Moderne Alt und die Helder-Blockflöten waren die ersten Modelle, die diesen Bautyp realisierten.

-

Renaissance / Frühbarock: Kynseker

-

Barock: Denner

-

Harmonische Blockflöten: Moderne Sopran

Barocke und Deutsche Griffweise

Die meisten Schulblockflöten werden nach wie vor in beiden Griffweisen angeboten, so dass beim Kauf eine Entscheidung für die eine oder andere Griffweise ansteht.

Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist der Ton F (Sopran), der bei der deutschen Griffweise zunächst einfacher zu greifen ist (gegenüber dem Gabelgriff der barocken Griffweise, s. u.). Doch muss bedacht werden, dass diese Vereinfachung mit gravierenden Intonationsmängeln erkauft wird, sobald man die Stammtonleiter des Instrumentes verlässt: Schon beim Ton Fis werden komplizierte Griffe notwendig, um noch eine saubere Intonation zu erreichen.

Moderne Blockflötenschulen haben deshalb ihre Methodik auf die barocke Griffweise ausgerichtet, die – bei entsprechender Vermittlung – auch für jüngere Schüler nicht schwieriger zu erlernen ist.

Ein häufiger Irrtum

Häufig werden die Doppellöcher C/Cis und D/Dis (Sopranblockflöte) als Kennzeichen der barocken Griffweise angesehen. Die Doppellöcher sind aber bei beiden Griffweisen möglich.

Die barocke Griffweise erkennt man leicht an dem im Vergleich zur deutschen Griffweise größeren Tonloch 5.

Wir über uns

Mollenhauer-Team

Hier gehts zur Team-Seite.